潮汕话的地位

世界语言的分类

18世纪末,在印度工作的英国学者威廉・琼斯发现,梵语和拉丁语、希腊语有许多惊人的相似之处,于是猜想,它们有共同的来源。欧洲的学者们经过研究最终确认,欧洲、伊朗、印度的许多语言具有亲属关系,都是从几千年前一门叫“原始印欧语”的古老语言演化而来。

19世纪中叶,受到达尔文进化论的启发,德国学者施莱赫尔提出了“谱系树”模型,把这些同源的语言放到树状分类框架中:最顶层叫作“印欧语系”,下面分为若干“语族”,一个“语族”分成若干“语支”,一个“语支”有若干门“语言”。谱系树反映了语言之间的亲疏关系,也反映了历史演变的过程。下面列出几种语言在谱系树的位置:

英语 < 西日耳曼语支 < 日耳曼语族 < 印欧语系

德语 < 西日耳曼语支 < 日耳曼语族 < 印欧语系

瑞典语 < 北日耳曼语支 < 日耳曼语族 < 印欧语系

法语 < 西罗曼语支 < 罗曼语族 < 印欧语系

站在英语的角度说,德语同属一个语支,关系最密切,也是历史上最晚才分化的;瑞典语的关系次之,属同一语族下的不同语支;法语的关系最疏远,属同一语系下的不同语族。看上去就如同生物学的“界门纲目科属种”,语言的演变和生物的进化确实有相似之处。

印欧语系的成功经验被推广到其他语言。19世纪末20世纪初,基于汉语和藏语、缅甸语等语言之间的同源关系,学术界提出了“汉藏语系”的概念。在上古汉语的研究中,藏语等亲属语言是很重要的参考材料。

汉语方言的分类

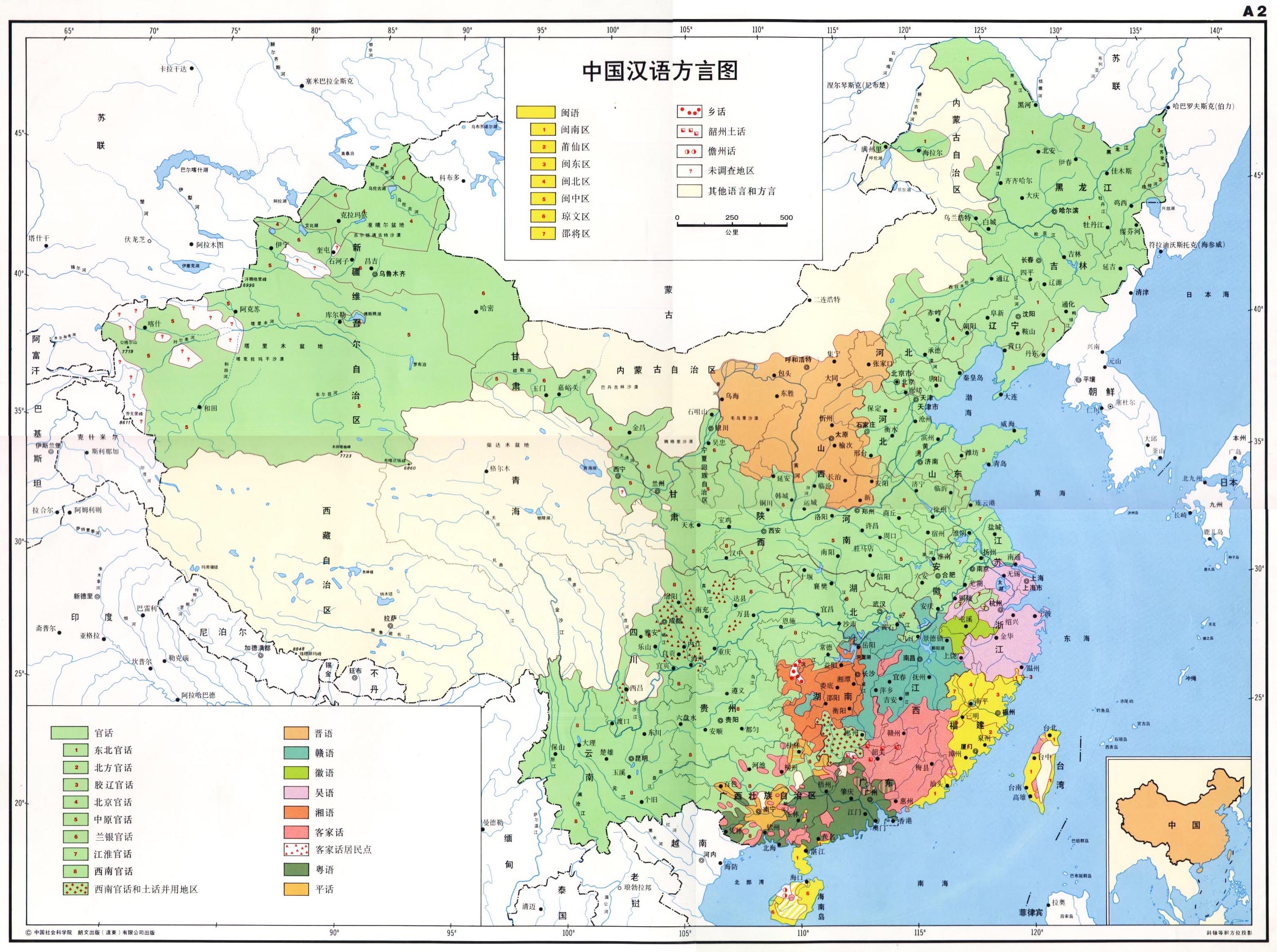

对于各地的汉语方言,也可以采用类似的分类方法。传统上把“现代汉语”分为“七大方言”:官话、吴语、湘语、赣语、客家话、粤语、闽语。

〔图1〕

〔图1〕

地图中分布地域最广的是官话,也就是通常所说的“北方话”,官话可以进一步分成“东北官话”、“中原官话”、“江淮官话”、“西南官话”等等。除了官话,其他六大方言都分布在东南方。这种分布的成因可以从历史、地理等角度来解释。其中,闽语可以分成“闽北话”、“闽东话”、“闽南话”等等,闽南话又分成“泉漳片”、“潮汕片”、“雷州片”等等。我们通常所说的“潮汕话”,大致就相当于“潮汕片”。至于“潮汕话”之下的分类,我们留到下节再谈。

虽然潮汕地区在广东省境内,潮汕话却属于闽语而非粤语。广东省境内并非粤语“独占天下”,还有客家话和闽语。闽语的分布也不局限于福建一省,台湾、浙南、粤东、粤西、海南都有闽语分布。由此可见,语言分布和行政区划可以不一致。从当今语言的分布,也可以推测历史上人口的迁移、族群的形成。

综上所述,潮汕话在语言分类中的地位是:潮汕话 < 闽南话 < 闽方言 < 汉语 < 汉藏语系。但是“闽南话”有广义、狭义两种用法。平时人们说的“闽南话”,往往是狭义的,仅指泉州话和漳州话。厦门是泉漳两州之间的新兴城市,厦门话融合了泉漳两地的特点,常被作为闽南话的典型代表。潮汕地区在地理上和漳州、泉州连成一片,潮汕话与闽南话的关系密切,但仍有明显区别。

潮汕话的来源

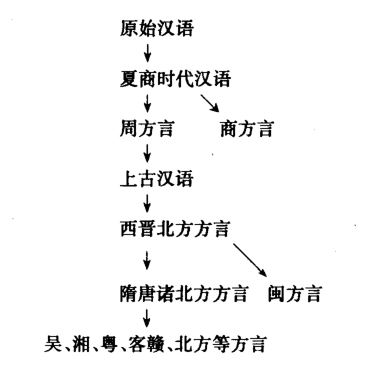

根据“谱系树”模型,现代汉语的各地方言,是从古代汉语分化而成的,如同生物的进化,大致如下图所示(具体细节仅供参考)。

〔图2〕

〔图2〕

“谱系树”模型虽然简单、清晰,却不能解释所有的语言现象。比如前面的例子,从谱系树来看,英语与法语虽然同源,但关系较远。然而11世纪之后,英国人从法语借来大量词汇,反而使现代英语和法语具有很多相似之处。

在这一点上,语言学和生物学不同。生物的物种一旦分化,形成“生殖隔离”,遗传物质就再无交流的机会,而不同的语言却可以相互影响。在施莱赫尔提出“谱系树”不久之后,1872年,他的学生施密特就提出了“波浪说”。最近数十年的语言学研究,也很关注语言接触这一话题。

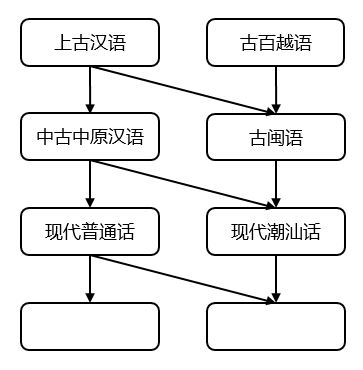

以潮汕话为例,并非诞生之后就和其他方言彻底分道扬镳。历史上,中原汉语作为权威的强势语言,不断对各地方言产生影响。历代的人口迁徙、官员贬谪、以及科举考试,使得中原汉语的成分,如同一起一起波浪,先后进入到潮汕话中。下图展示了一个简化的模型。

〔图3〕

〔图3〕

潮汕话的“文白异读”现象,就是不同时期的中原汉语留下的痕迹。仍以“张”、“飞”二字为例,单从声母来判断,白读音dieⁿ¹/dioⁿ¹和bue¹,保留了唐代以前中原汉语的特点;文读音ziang¹和hui¹,则来自唐代之后的中原汉语。其中的道理,我们等以后介绍声母时再谈。

近代许多潮汕人到东南亚一带谋生,也把当地语言的一些词语带回潮汕话。比如“各笔”指皮箱、旅行箱,来自泰语;“阿铅”指铁丝,来自马来语ayan;“五脚砌”指骑楼下的人行道,来自马来语kaki lima。kaki意为“英尺”,lima意为“五”,临街骑楼下的人行道宽五英尺,因而得名,传入潮汕话时,一半作了音译,一半作了意译。这些东南亚借词给潮汕话增添了一道异域色彩。

潮汕话不是河洛话

有些书说“潮汕话是正宗的河洛话”。这种说法显然是不对的。无论从“谱系树”还是“波浪说”,都得不出这样的结论。潮汕话确实保留了古汉语的一些特点,但仍和古汉语相去甚远。“河洛话”之类言论的流行,体现了潮汕人对于华夏民族身份的强烈认同,也多少有点虚荣心在里头。

实际上,现代汉语的各地方言,或多或少都有“存古”之处。在古汉语的研究中,丰富多彩的方言材料提供了重要的参考。任何一种汉语方言,当之无愧地都是“古汉语的活化石”。

插图来源:

〔图1〕中国社会科学院和澳大利亚人文科学院:《中国语言地图集》,香港朗文(远东)有限公司1987年版,图A2。

〔图2〕吴安其:《历史语言学》,上海教育出版社2006年版,第131页。

〔图3〕本文原创。